1575년(선조 8) 이조정랑 자리를 차지하기 위한 심의겸(서인)·김효원(동인)이 충돌은 당쟁의 시작점으로 알려져 있는데, 이를 중재했다고 알려진 이이는 서인의 종주로 역사에 남았다. 서인의 표면에 이이가 있었다면, 그 뿌리에는 송익필이 있었다. 삼현수간(三賢手簡, 보물 1415호)은 현재 삼성 리움미술관에 소장되어 있는 서한집으로, 여기서 삼현(3명의 현자)은 송익필·성혼·이이를 말한다. 이들은 젊은 시절부터 주요 사안에 관한 편지를 주고받은 것으로 보이며, 놀라운 점은 삼현과 그들을 후원하던 심의겸(명종비 동생)이 모두 파주에서 살았다는 사실이다.

인재가 머무는 마을, 파주

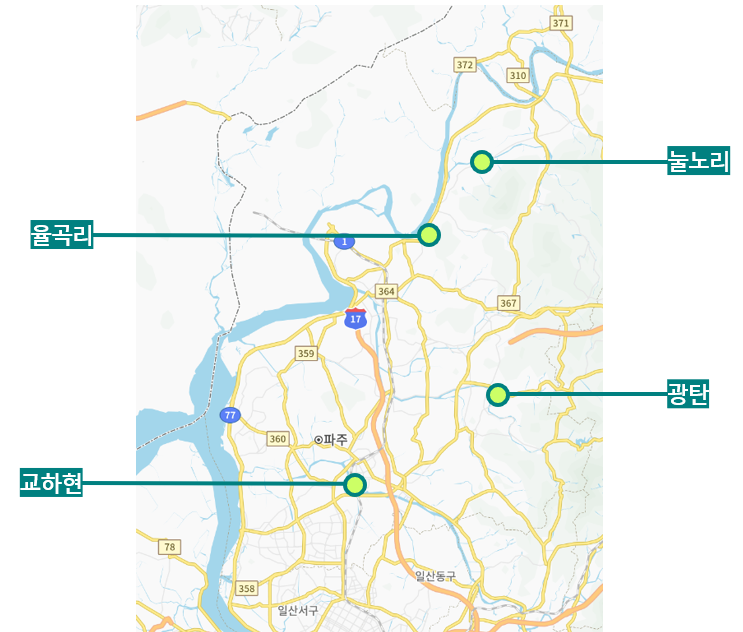

송익필(1534년생) : 교하현

성혼(1535년생) : 눌노리

심의겸(1535년생) : 광탄

이이(1536년생) : 율곡리

이전 글 <오래 전 글로 피어난, 파주>에서 파주라는 지명은 1459년(세조 5) 목(牧)으로 승격되면서 개칭되었다고 언급했었다. 757년 신라(경덕왕)의 점령 이후 교하로 불리기 시작했는데, 조선시대 교하현(현 금릉동·교하동)은 공릉천을 따라 형성되었다. 교하(交河, 하천이 만남)는 서쪽의 한강와 동쪽의 임진강이 합류하여 서해로 들어간다고 하여 붙여졌다. 1535년 성혼은 한성(현 순화동)에서 태어났지만, 아버지 성수침(파산학파)을 따라 눌노리(현 파평면)으로 이사했다. 성혼은 인근의 율곡리에 머물던 이이와 교류가 잦았다. 광탄(廣灘, 넓은 여울)은 양주의 2개면(백석·광적)에서 흘러내린 물줄기가 문산천에서 합류하면서 큰 여울이 생겼다는데서 유래되었다.

삼현수간에 따르면, 이이는 성혼·송익필과 모여 살았으면 하여, 웅담리를 방문하여 함께 집터를 보고 왔다고 한다. 하지만 성혼은 임장활동에 흥미를 가지지 못한 모양인지, 땅 보러 다니고 집을 짓는 것이 인생의 낭비라고 여겼다고 한다. 결국 세 사람이 함께 지내는 일은 없었다. 삼현수간(三賢手簡)은 송익필·성혼·이이 간에 왕래한 서신을 후대에 4첩(帖)으로 제작한 것이다. 임진왜란 피난길에서 파주를 지나던 선조가 성혼의 집을 물었는데, 옆에 있던 대신이 한 집을 지목했다. 어찌되었든 성혼은 선조를 알현하지 못했고, 이후 선조는 성혼을 미워했다고도 전해진다. 파산서원(눌노리)은 백인걸·성혼의 위패를 모신 곳으로, 효종대 사액(賜額, 임금이 현판액자를 하사함)을 받았으며 흥선대원군의 사원철폐령에서도 살아 남았다.

지금의 시각에서는 이이가 막내라고 생각할 수 있지만, 당시만 하더라도 아래위 10년 정도는 동년배로 간주했다. 파주 출신 동갑내기 4명이 일찍부터 무리지어 조정에 개입하기 시작한 것이 바로 서인의 출발점이었는데, 그 중심에는 심의겸(명종 처남, 명종비 심씨 동생)이 있었다. 심의겸은 이황의 문인이었음에도, 이이·성혼과 어울리면서 자연스레 서인이 되었다. 참고로 명종은 조선의 마지막 적통인 임금이었다. 성혼은 천거되어 관직에 나아갔지만, 천출(賤出) 송익필은 과거시험을 치를 수가 없었다.

선배사림의 경고, 붕당

1572년(선조 5) 영의정 이준경은 유언상소를 통해 삼현이 불러올 당쟁의 가능성을 경고했다.

사사로운 붕당을 깨뜨려야 합니다. 신이 보건대 오늘날 사람들은 간혹 잘못된 행실이나 법에 어긋난 일이 없는 사람이 있더라도 말 한마디가 자기 뜻에 맞지 않으면 배척하여 용납하지 않으며, 행검(行檢)을 유의하지 않고 독서에 힘을 쓰지 않더라도 고담준론으로 붕당을 맺은 자에 대해서는 고상한 풍치가 있다고 여겨 마침내 허위풍조를 빚어내고 말았습니다. 군자는 모두 조정에서 집정하게 하여 의심하지 마시고 소인은 내버려두어 자기들끼리 어울리게 해야 하니 지금은 곧 전하께서 공정하게 듣고 두루 살펴서 이 폐단을 힘써 없앨 때입니다. 그렇게 하지 않으면 끝내는 반드시 국가의 구제하기 어려운 걱정거리가 될 것입니다.

붕당(朋黨)은 뜻·취향이 같은 이들이 사적 이익을 목적으로 결성한 집단이라는 부정적인 의미를 가지고 있기에, 과거 상대방을 저격 처별하는 도구로 삼았다. 고담준론(高談峻論, 높게 말하고 높게 논함)는 일반적으로 고상하고 준엄한 담론을 의미하지만, 아무 거리낌 없이 잘난 체하며 과장하여 떠벌린다는 부정적인 의미도 담고 있다. 붕당정치는 그 뿌리인 서원을 흥선대원군에 의해 철폐되면서 사라졌다.

이준경은 훈구세력이 소멸한 상황에서 권력을 차지하려는 내부분열(붕당)이 발생할 것을 우려했고, 그 분열 과정에서 이이·심의겸·정철이 크게 역할을 할 것으로 봤다. 정철은 이이와 동갑친구이자 심의겸과는 과거동기였다. 1562년(명종 17) 정철·심의겸은 별시 문과에서 각각 갑과 1등(장원)과 을과 1등을 차지했다.

되돌리기에는 늦었던, 이이

1570년(선조 3) 이이는 관직을 사퇴하고 처가가 있던 야두촌(황해도 해주)에서 학문을 닦았으나, 이듬해 청주목사로 임명되었다. 1572년(선조 5) 이이는 신변을 핑계로 사직한 후, 다시 해주로 낙향했다가 율곡촌(파주)으로 돌아왔다. 이이는 이준공의 소에 대한 자기방어 차원에서 논붕당소(論朋黨疏)를 올렸는데, 그 내용은 붕당론이 전혀 근거가 없는 난언(亂言)에 불과하다고 폄하하면서 이준경을 공격하는 것이었다. 논붕당소의 주요내용은 다음과 같다.

지난 몇 년 동안 시정에 시끄러운 말이 왁자하게 퍼져 여우와 쥐 같은 무리들이 사림을 음해하고자 하였는데, 준경이 주동자라는 말이 있었습니다... 준경이 붕당을 한다고 지목하는 사람들이 한때의 청망(淸望)이요 공론을 주장하는 사람들이어서, 만약 이름을 밝혀 말하면 특별히 사림(士林)에 죄를 얻을 뿐 아니라 소인으로 귀착될 것이기 때문입니다... 옛날 사람은 죽을 때 그 말이 착했는데 지금의 이 사람은 그 말이 악하니, 이상한 일이도다.

이이는 사림 내에서 붕당이 생긴다고 하더라도 큰 틀에서 문제가 없다고 생각했던 것으로 보인다. 왁자하다는 정신이 어지러울 만큼 떠들썩하다는 의미로, 주로 무리·군중과 관련된다. 이이는 죽음을 앞둔 이준경을 악하다고 평가하면서 삭탈관직(削奪官爵, 벼슬·직분을 깎아내어 빼앗음)을 요구했지만, 류성룡이 반대했다. 1499년(연산군 5)생 이준경이 자기보다 30년 이상 어린 파주 4인방과 정철을 단번에 지명한 것은 이미 1572년에는 서인그룹의 움직임이 포착되었기 때문일 것이다.

그리고 이준경이 상소를 올린 지 3년 지난 후에, 심의겸·김효원의 충돌로 이준경의 예상이 현실화되었다. 이 때 이이는 이준경의 말이 옳았음을 인정하면서, 1575년 을해당론을 시작으로 동서붕당을 중재하려 노력했었다. 하지만 결국 중재의 성과는 없이, 서인으로 돌아섰다.

비상하고도 인간적인, 이이

이이는 친구들과 한 곳에 모여 살고 싶을 정도로 정이 많았고, 자신을 겨냥한 상소를 올린 선배사림을 비방할 정도로 격정적이기도 했던 것 같다. 오늘날 우리가 알고 있는 이상적인 이미지와는 다르게, 이이도 인간적인 면모가 많았던 것은 아닐까. 하지만 이이가 조선시대를 통틀어 가장 비상한 인물 중이 한명이라는 사실은 부인할 수 있다.

조선시대 구도장원공(九度壯元公, 9번 장원급제한 분)은 이이가 유일한데, 이는 1548년(명종 3) 13세의 이이는 진사초시에 합격하면서 시작되었다. 남은 10대를 불교에 심취하여 보낸 이이는 19세에 금강산에 입산한 후, 다음해에 하산했다. 강릉 외가에서 수학한 이이는 1556년 22세의 나이에 한성별시에서 천도책(天道策)으로 장원급제했다. 천도책은 기(氣, 음양)의 작용으로 천지조화를 설명한 내용으로, 당시 시험출제관들이 이이를 천재라고 감탄할 정도였다고 한다. 이이의 천도책은 명나라로 전해지면서, 중국에서도 이이의 명성은 자자했을 정도였다. 25세의 이이는 3년 간 파주 선산에서 부친상 시묘했고, 상을 마친 이듬해 1562년(명종 19) 29세의 나이에 대과 전시(殿試)까지 9차례의 과거에서 모두 장원을 차지했다.

사실 조선시대 대신들 중에서는 과거시험 최상위권 합격자를 찾기가 쉽지 않은데, 이는 현실적인 정치·행정·처세가 학문역량과 비례하지 않을 가능성이 높다는 것을 말해준다. 1524년 과거에 응시한 24세의 이황도 3번 낙방한 후, 34세에 을과 1등(전체 4등)으로 급제했다. 다음은 1560년대 과거에 합격한 역사적 인물의 성적과 최종관직이다.

이산해(1561년 명종, 식년시 병과 1등) : 영의정

정철(1562년 명종, 별시 갑과 1등) : 좌의정

심의겸(1562년 명종, 별시 을과 1등)

이이(1564년 명종, 식년시 갑과 1등) : 이조판서

유성룡(1566년 명종, 별시 병과 11등) : 영의정

김성일(1568년 선조, 별시 병과 23등) : 경상감사

이원익(1569년 선조, 별시 병과 4등) : 영의정

장원급제한 정철·이이가 수십년 간의 관직생활을 성공적으로 수행한 것이 의아하게 여겨질 정도로, 현실정치에서 살아남은 최우수 합격자는 많지 않다. 영의정으로 유명한 이산해·유성룡·이원익은 모두 병과 합격자였는데, 이원익은 총 16명 선발 중 8등이었다. 이들은 관직의 출발점이 크게 달랐다는 점에서 뛰어난 현실인재였음이 분명하지만, 학식적으로도 조선시대 과거시험의 과등이란 것이 종이 한장 차이일 수도 있다. 이전 글 <조선시대 계엄사령관, 도체찰사>에서 이원익이 60여년의 관직생활 중에 영의정을 6차례 지냈다고 언급했었다.

조선 내내 이어진, 논쟁대립

조선시대에 내재된 문제점은 후궁의 손자였던 선조의 출신에 관한 논란에서부터 시작되었는데, 선조대 조정에 진출한 사림은 선조의 정통성과 4현 문묘배향에 대한 견해차이로 동·서인으로 갈리게 된다. 왕당파(王黨派, 신진사류, 동인→남인)은 출신과 무관하게 선조도 임금이라는 시각이었던 반면, 반왕당파(反王黨派, 노대신, 서인→노론→벽파)는 명종이 죽음으로써 조선왕실의 적통을 끊겼다고 봤다. 선조 이후의 조선왕실은 정통성이 없다는 것으로, 그 이면에는 신권의 상대적 우위가 자리잡고 었다.

이전 글 <공천권을 두고 시작된, 붕당정치>에서는 1610년(광해군 2) 영남유생의 지지를 얻기 위한 방책으로, 광해군이 동인의 오랜 염원이었던 5현의 문묘종사를 전격적으로 허락했다고 언급했었다. 1570년(선조 3) 3월 성균관 유생들이 사림 4현(정여창·김굉필·조광조·이언적)의 문묘종사를 청하는 상소를 올림으로써 시작되었는데, 이는 사회(기묘·을사) 이후 실추된 사기를 고양하고 예의·염치의 풍조를 회복하자는 명분이 자리하고 있었다. 8개월 후 11월 이황이 죽자, 사림들은 이황을 추가하여 5현이라 칭했다. 선조의 소극적 태도와 임진왜란으로 지지부진하던 문묘종사가 광해군대 와서 이뤄지면서, 사림파는 정치적·이념적 승리를 완성했다.

이 논쟁은 훗날 주리론(主理論)·주기론(主氣論)과 왕실의 장례(3년상 여부)로 이어진다. 마침내 서인이 주도한 인조반정이 성공하면서, 조선이 망하기 직전까지 왕약신강(王弱臣强)은 이어진다.

'역사·도시' 카테고리의 다른 글

| [역사/중국] 국적이 변화한, 화교 (2) | 2025.04.24 |

|---|---|

| [일본] 혼란기에 등장했던, 영웅 (0) | 2025.04.04 |

| [역사/교육] 조선인 엘리트의 산실, 고보 (2) | 2025.02.16 |

| [역사/관직] 이권이 많았던 계약직, 별감 (0) | 2025.02.12 |

| [교통/철도] 대구 2차 경전철, 엑스코선 (1) | 2025.02.05 |

댓글