학계에서는 지구가 생긴 뒤 생명체를 구성하는 기본물질을 품은 소행성이 지상에 떨어지는 일이 반복됐고, 결국 수십억년 전 생물이 탄생한 뒤 진화를 거쳐 복잡한 생태계가 나타났다는 주장이 꾸준히 제기되어 왔다. 얼마 전 우주를 떠도는 소행성에서 지구생명체를 구성하는 핵심물질이 발견되었다는 보도가 있었는데, 이번 발견은 이른바 지구생명체의 외계기원설에 힘을 실어줄 것으로 보인다.

온전히 우주에서 온, RNA 구성물질

2019년 일본이 발사한 우주탐사선 하야부사 2호는 지구에서 약 3억㎞ 떨어진 우주공간을 비행 중인 지름 900m 소행성 「류구」에 착륙했는데, 그 거리는 지구·태양 간 거리의 2배에 달한다. 2020년 류구에서 채취한 암석시료 5.4g을 낙하산을 통해 지구에 떨어뜨리는데 성공했다. 류구에서 채취한 시료는 지구가 형성된 45억년보다 이전에 태양계의 끝 인근에서 만들었진 것이라고 한다.

류구의 시료에서 발견된 물질 중에서 가장 주목받는 것은 우라실로, 이는 DNA의 유전정보를 세포 내로 운송하는 수단인 RNA를 이루는 4가지 핵심물질 중 하나다. 이전에도 지구에 떨어진 소행성에서 RNA 구성물질이 발견된 적은 있지만, 낙하 이후 지구환경에서의 오염 가능성을 배제할 수 없었다. 이번 연구로 RNA 구성물질이 우주에 이미 존재하고 있다는 사실을 입증했다는 점에서 큰 의미가 있는데, 우주를 떠돌던 얼음 속의 분자가 우주방사선을 받아 분해되는 과정에서 이런 RNA 구성물질이 생겼을 공산이 크다고 봤다. 소행성에 존재하는 물질이 행성에 생명체를 만드는 발판이 되었다면, 태양계를 넘어 훨씬 먼 우주에서도 생명체가 이런 방식으로 탄생하고 있을 가능성도 있다.

유전정보를 담은 유전물질, DNA

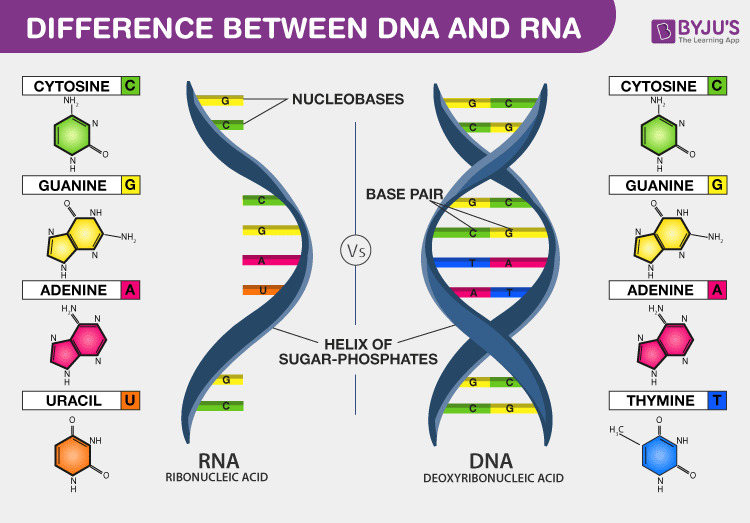

세포는 핵·세포질로 이뤄지며, 핵은 46개의 염색체로 구성된다. 1869년 스위스 프리드리히 미셔(Friedrich Miescher)가 발견한 핵산(NA, Nucleic Acid)은 모든 생물의 세포 속에 존재하는 고분자유기물의 일종으로, DNA·RNA로 나뉜다. DNA는 이중나선(double helix) 구조이며, 염색체는 데옥시리보핵산(DNA, Deoxyribonucleic Acid)이 히스톤(단백질)에 감기고 뒤엉켜 찌그러져 있는 상태이다. 뉴클레오티드(nucleotide)는 DNA의 기본단위로, 오탄당(pentose)에 염기(base)·인산(phosphate)이 합쳐진 구조이다. DNA를 구성하는 기본블록은 dNTP(deoxyribonucleic acid triphosphate)인데, 쉽게 표현하면 DNA TP이다. 1번 위치에 염기, 5번 위치에 TP(triphosphate, 삼인산)가 위치한다. DNA의 염기는 아래의 4종이 있다.

아데닌 (A, Adenine) : 퓨린(purine)

구아닌 (G, Guanine) : 퓨린

시토신 (C, Cytosine) : 피리미딘(pyrimidine)

티민 (T, Thymine) : 피리미딘

DNA보다 불안정한 단일가닥, RNA

리보핵산(RNA, RiboNucleic Acid)은 당분자 리보스(ribose)에 염기·인산이 붙은 구조로, 생명체의 중요분자 중 하나이다. DNA는 RNA와 동일한 구조에서, 리보스가 아닌 데옥시리보스(deoxyribose)를 가지고 있다. RNA의 리보스에 수산기(-OH)가 붙어있는 반면, DNA의 데옥시리보스에는 수소(-H)가 붙어있다. 참고로 데옥시(deoxy)는 산소(oxy)가 빠졌다는 의미이다. 수산기(-OH)는 화학반응에 적극적이어서, RNA는 상대적으로 불안정한 특징을 지닌다. DNA·RNA는 유전정보를 저장·전달하는 역할을 하는데, RNA는 4가지 염기는 DNA의 티민(Thymine, T) 대신 우라실(Urasil, U)이다. DNA의 이중가닥 구조와는 달리, RNA는 단일가닥으로 되어 있다. 4가지 염기들이 서로 결합한 순서에 따라서 RNA의 서열이 결정되는데, RNA의 서열은 유전정보 인코딩, 단백질 합성 등 다양한 기능을 제어하는데 필요한 정보를 포함하고 있다. RNA는 다음과 같이 3가지 유형이 있으며, 각 RNA를 만드는 유전정보는 DNA에 들어있다.

mRNA(messanger) : 유전정보 운반

rRNA(ribosomal) : 리보솜(단백질 합성장소) 구성

tRNA(transfer) : 아미노산 운반

DNA와의 차이, RNA

DNA·RNA의 구조에서 차이를 나타내는 이유는 그 역할에 있다. DNA는 유전물질을 안정적으로 보관하는 역할을 하기 때문에, 더 안정적인 디옥시리보스와 티민(T)로 구성이 되어있다. 만약 DNA가 쉽게 부서진다면, 생명의 안정성을 보장받을 수 없을 것이다. 반면 RNA는 단백질 생산도구로, 안정성보다는 반응성에 중점을 두고 설계되었다. 그래서 활성이 좋은 리보오스와 우라실(U)로 구성이 된다. 중심원리(central dogma)는 생명체의 유전정보가 어떻게 흘러가는지 설명하는 원리로, 일반적으로 아래의 과정을 통해 유전정보가 전달된다.

복제(replication) : DNA → DNA

전사(transcription) : DNA → RNA

번역(translation) : RNA → 단백질

DNA는 지닌 유전정보를 복제하여 그 숫자를 늘리고, RNA를 통해 유전정보를 옮기면서 최종적으로 단백질에 전달된다. 하지만 DNA는 핵 속에만 존재하는데, 단백질이 만들어지는 일련의 과정들은 세포질에서 일어난다. 핵에서 세포질로 유전정보를 운반하는 역할은 mRNA가 수행한다. mRNA가 상보적 유전정보를 가지고 리보솜과 결합하면, 유전정보가 번역되어 펩티드결합을 통해 단백질로 만들어지게 된다. rRNA로 구성된 리보솜(ribosome)은 단백질이 합성하는 장소이며, 단백질 합성에 필요한 아미노산을 운반하는 역할을 tRNA가 한다. 우선 tRNA 합성 후에 아미노산이 유입되면서 형성된 아미노산-tRNA복합체가 아미노산을 리보솜으로 운반한다. 정리하면 리보솜에서 번역이 일어나기 위해서는 mRNA(유전정보)와 tRNA(아미노산)가 필요하다. DNA의 유전정보의 암호가 단백질로 번역되어 생체형질로 나타나는 전사·번역 과정을 발현(expression)이라고 한다.

생명체 외계기원설(panspermia)은 지구상의 생명이 외계에서 시작되었다는 가설로, 다음 2가지 근거가 대표적이다.

유기화합물

미생물

우주에서 발견된 복합 유기화합물은 생명체의 기본 구성요소이다. 이러한 유기화합물은 소행성 충돌을 통해 지구에 도달한 것으로 추정되는데, 생명체 외계기원설을 지지하는 간접적인 증거로 사용한다. 우주에서 발견된 물질은 유기화합물은 다음과 같다.

아미노산(단백질 구성) : 글리신(glycine)·알라닌(alanine)·발린(valine) 등

당(sugar, 생명체 에너지원) : 리보스(ribose)·글루코스(glucose)·과당(fructose) 등

지질(lipid, 세포막 구성) : 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine), 포스파티디일세린(phosphatidylserine) 등

폴리아민(polyamine, 세포 성장·분열) : 푸트레신(putrescine)·스퍼미딘(spermidine)·스퍼민(spermine) 등

핵기질(nuclear matrix, DNA·RNA를 구성 ) : A·C·G·U·T

미생물(매우 작은 생명체)은 세포를 가지고 있으며, 바이러스·세균·곰팡이·원생동물 등이 있다. 미생물은 생명과정에서 에너지 생성·성장·번식·대사를 거치며, 생태계에서 다양한 역할을 수행한다. 아직까지 우주로부터 온 미생물을 발견된 사례는 없지만, 그 가능성은 꾸준히 제기되어 왔다. 이는 미생물이 소행성·혜성·우주먼지·우주선 등 다양한 운송수단을 통해 전파될 수 있다. 1996년에 발표된 한 연구는, 남극 Allan Hills에서 발견된 화성에서 떨어져 나온 암석(ALH84001)에서 세균의 흔적이 발견되었다고 주장했다. 이 연구에서는 세균 크기의 화석화된 물체와 유기화합물이 발견되었다고 보고되었지만, 이러한 발견이 화성에서 생명체가 존재했다는 결정적인 증거로 받아들여지지는 않았다.

극한환경에서도 생존할 수 있는 극한미생물(extremophiles)들이 존재함이 알려져 있다. 국제우주정거장(ISS)에서는 다양한 미생물이 발견되었는데, 이들 미생물은 대부분 지구에서 기인한 것으로 추정된다. 하지만 ISS에서의 미생물의 존재·적응은 극한 환경에서도 생명체가 생존할 수 있는 능력을 보여주기에 충분하다. 지구에서 발견된 극한환경의 미생물을 우주로 보내서 적응하고 생존할 수 있는지 연구하는 실험들이 진행되고 있다.

우주로부터 유입된 물질은 지구인들에게 많은 관심을 받게 되는데, 지구에서는 한정적인 광물 내지 또 다른 생명의 실마리를 제공해 줄지 모른다는 기대가 있기 때문이다. 이미 인간은 우주에 여러 형태의 유기 화합물이 있음을 확인하였으나, 미생물의 존재에 대해서는 명확한 증거 없이 연구가 진행 중이다. 유기 화합물의 존재만으로도 생명이 우주에서 시작되었다는 생명체 외계기원설의 증거로 사용되기도 한다. 많은 과학자들이 2023년 9월 지구로 귀환할 미국 NASA의 탐사선 '오시리스-렉스'에 주목하고 있는데, 이 탐사선은 2020년 소행성 베누에서 시료를 채취했기 때문이다. 베누에서도 류구에서 발견된 것과 비슷한 물질이 확인된다면 지구생명체의 외계기원설에 더욱 힘이 실릴 수도 있다.

이전 글 <우주에서 나이스샷 담은, 허블 망원경>에서는 지구를 향해 오는 소행성을 충돌시키는 인간의 기술에 대해서 언급했지만, 소행성을 통해 지구생명체의 기원을 파악할려는 연구와 기술도 심도깊게 진행 중에 있다. 생명체 외계기원설은 여전히 논란이 있는 이론으로, 이를 뒷받침하는 증거가 여전히 충분하지 않다고 여겨지기도 한다. 그러나 이 주제에 대한 연구가 계속 진행되고 있으며, 앞으로 새로운 발견이 이루어질 가능성이 있다. 과연 인류의 조상은 어디서부터 시작되었을까.

'우주' 카테고리의 다른 글

| [우주] 다양한 얼굴을 가진, 블랙홀 (0) | 2023.04.11 |

|---|---|

| [우주] 별의 죽음으로 밝게 빛나는, 감마선 (0) | 2023.04.06 |

| [우주] 인간과 다른, 별의 죽음 (2) | 2023.03.21 |

| [우주] 시간도 공간도 변한다, 시공간 (0) | 2023.03.20 |

| [우주] 더 깊은 우주를 보는, 제임스웹 (0) | 2023.03.12 |

댓글